多摩美術大学90周年記念+多摩美シアタープロジェクトびびび 発足記念

特別対談(ロングバージョン)

〈大学〉から生まれる《上演芸術》の可能性とは?

――そして『アートマーザー』(びびびvol.1)がやってきた・・・

糸井幸之介×柴幸男

聞き手 林あまり (演劇評論家・歌人・多摩美術大学演劇舞踊デザイン学科非常勤講師)

撮影:白井晴幸 @『アートマーザー』稽古場 上野毛キャンパスA棟

はじめての多摩美の記憶は・・・

林――ここに集まった3人は、みんな多摩美で教えている教員でもあるわけですが、お二人は、大学に来た最初の授業でどんなことをなさったか、覚えてますか?

私が最初に多摩美に来たのは、「映像演劇学科」(夜間主の造形表現学部)――今の演劇舞踊デザイン学科の前身の時代でした。もう10年以上前のことです。そのころ多摩美で教鞭をとっていらっしゃった劇作家の清水邦夫先生が退任なさる年に、退任記念のイベントがあって、清水先生が学生に当て書きした3本の戯曲を卒業生の演出家たちが演出し上演されたんです。私は清水先生が大好きで、木冬社のお芝居とかいつも観に行っていたんですが、清水先生から、直接ご招待のお手紙が届いて、「ああ、清水先生のことだから、これはすごく公なイベントで、劇評家もたくさん来るんだろう」と勝手に思いながらうかがってみたら、なんかすごくいい意味で内輪の清水先生の親しい人が来ているみたいな感じで。――上演されたうちの1本『イエスタデイ』はその後、萩原朔美先生が中心になって、今、前橋で上演したりなさっていますけど。――たしか退任記念イベントでは終演後に、別役実さんと宮澤章夫さんの豪華対談があった記憶があります。

それから少し経った5月中旬頃に、映像演劇学科にいらした福島勝則先生から連絡があって、「清水さんが担当していた授業の枠で、何か演劇の話をしてください」と頼まれて、それが多摩美の初めての授業でした。結局、その学期の終わりまで続けたんですが、そうしたら、「次の年もお願いします」ということになって、それで今に至るんです。

糸井――僕は、柴さんより少し早いと思うんですが、「演劇舞踊デザイン学科」ができた1年目からです。当時、高都幸男先生が専任でいらっしゃって、僕は「FUKAIPRODUCE羽衣」という自分の劇団をやっていました。そしたら高都先生が、一緒に劇団をやっていた俳優の深井順子さんと僕に、2人で非常勤の先生1枠分だけど、授業をやってくれないか、と。非常勤講師として深井さんと一緒にワイワイやって、その後3年ぐらいしてから専任になったのかな。

林――二人でご一緒だったのはうっすら覚えているんですけど・・・。それで、最初の授業は何を?

糸井――正確には覚えていないんですけど、自分の劇団の中で出てくる曲――多分「夕暮れCDショップ」という、男女2人で表現する曲を、まんまコピーして学生にやってもらう、みたいなものだった気がします。

林――柴さんはいかがでしたか?

柴――私は、現在の演劇舞踊デザイン学科の1期生が3年生に上がる時、「上演制作実習」という授業を担当したのが最初です。学内のスタジオで学生と演劇作品を作ってくれないかというお誘いでした。それ以前には、夜間部の時代に、加納(豊美)先生にトークゲストか何かで一度呼ばれたことがあるぐらい。全く何も分からない状態から授業を始めた、っていう感じでしたね。

ただ、最初の授業で何をやったかは、よく覚えていないんです。

林――大学以外のワークショップもいろいろなさってきたと思うんですけど、そういうものと大学の違いについてはどうですか?

糸井――僕自身は演劇の大学出身なんですけど、すぐ辞めちゃったので、大学で演劇をやるということがどういうことなのか、あまりよく分かっていなかった部分があったのかもしれない。ここに呼ばれたときは、自分で劇団をすでにやっていたので、教えるようになって最初の頃は、学生たちの授業や創作に対するモチベーションがバラバラなことに、正直、戸惑いもありました。今はまったくないですけど。

柴――私は演劇の学科出身ではないんですけど、大学時代にかなり時間を割いて演劇をやっていて、自分自身が授業に真面目に出ていたわけでもないから、大学ってそういうものだよなあ、という感じであまり違和感はなかったです。この大学に来て最初の頃は、自由にたむろできる中庭も上野毛キャンパスにあったので、授業が終わった後、学生たちとだらだら居残っておしゃべりしていたことはよく覚えていますね。自分もその頃はまだ30代前半だったし自分のなかにもまだ少し学生気分が残っていたこともあったかも。でも、その感覚は、ある時完全に断ち切りました。

林――お二人とも、やっぱり演劇が第一、だったんですね。そういえば、私の担当してきた講義科目も、実際に演劇を観に行く人になってほしいと思っている授業なんですが、5時限目で終わる時間が遅いので、観劇に支障が出ることがあるんです。その場合、「これこれの芝居を見に行きたいので、30分早退させてください」というのは、むしろ大歓迎(笑)。「観に行って面白かったら教えてね」、「ちゃんと紙に書いて、私に出してくれればいいから」って言ってあります。

上野毛キャンパスに2021年まであった中庭

大学で演劇をつくる、ということは・・・

林――それで、実際に演劇公演を授業でつくる経験は、どうですか?

柴――最初に担当した「上演制作実習」で、『大工』という私の書いた戯曲を演出して、上野毛のスタジオで上演したんですけど、その時のことは、ほんとうに印象に残っていますね。履修していた学生が、こんなに真面目に来るのか!って思うくらいの熱量で参加してくれていたんですよ。

林――覚えています。客席から観ていても、学生さんがすごくみんな一生懸命やっているな、って。熱かったですね。

柴――授業であり、同時に作品でもある、ということが、偶然にも成立したので、とても良かったですね。その後は、常にうまくいったわけでもなく、授業っぽいほい方向に傾いたり、逆に作品っぽい方向に傾いたり、いいマッチングはいつでも難しいんですけど、それでも1期生のその公演は、その後に自分が授業公演を受け持つ時の、ひとつのモデルになっていると思います。

2016年度 上演制作実習Ⅰ『大工』@上野毛キャンパス 演劇舞踊スタジオ

林――糸井さんはいかがですか。

糸井――僕の場合は、自分が劇団でやっていたような、劇作も演出もすべて自分で担当してつくる、というのは、実は、今回の『アートマーザー』が初めてかもしれないです。「上演制作実習」を担当する場合でも、台本は学生さんが書いたり、とか。・・・大学という環境で、普段通りの作品づくりは大変すぎるぞ、っていう思いがどこかにあったのかもしれないですね。

林――今年の7月に、学生と『砂箱』(エドワード・オールビー)をおやりになりましたよね。

糸井――はい。『うたごえ喫茶 砂箱』という形で、少しアレンジしたものをやりました。

林――多摩美で『砂箱』をやるのは恒例で、毎年いろいろなパターンで上演されますよね。私は今まで全部観ています。今年の糸井さんのは、糸井さん自身の言葉が加えられたりしていてすごく面白かったんですが、今回の『アートマーザー』と同時進行でもあったと聞きました。

糸井――そうですね。個人的には、自分の劇団が解散して、作れる環境がなくなっちゃったから、どういう形であれ、ありがたいもんだと思い直して、機会があるならやってみようと思ったタイミングではあったんです。両方やらせてもらったのは、僕としては、「やるなら1本も2本も変わらないだろう!」というか、何かやけくそな気持ちみたいのはあったんですよ(笑)。

柴・林――やけくそ!(笑)

糸井――まあ、『砂箱』のほうは、そもそも台本がしっかりあるのでいいんですが・・・。ただ、最初の稽古場の立ち上げというのかな、稽古場で雰囲気や作品が立ち上がっていく「最初の段階」みたいなものが『アートマーザー』と重なっちゃっていたので、それは大変でした。

2025年度 劇場美術演習Ⅰ『うたごえ喫茶「砂箱」(短い朗読劇)』

フライヤー/舞台写真

林――この辺で、少しお互い質問し合ってみるとか、どうですか(笑)。

糸井――さっき柴さんが、ある時を境に学生とくっきり線を引いたって言ってましたよね。それは、どういう感じなんですか。

柴――はじめの頃は、自分は彼らに近い、っていう、ある種の仲間みたいな感覚で接していて、何となく彼らの気持ちが分かる、みたいなスタンスもちょっとあったんですよ。でも、ちょっと怪しいぞ、って思うようになった。「共感できる」と思うのは錯覚で、そういうのはもう一切なしにして考えたほうがなんかいいと思うようになりました。2019年ぐらいだったかな。

糸井――なるほど。

柴――実はそういう「共感」のなかに、自分の理解の範疇で、演劇の正解みたいなものを伝えなきゃ、という思いが含まれていたような気がするんですよ。それが、「全然違うのかも」って思うようになってきたんですね。

今は、学生たちに主体的に作ってもらうように授業設計の方針を変えたんですが、自分ができないような面白い発想は、仲間感覚のアドバイスからは出てこないんじゃないか、と・・・。作家をやりたい学生がいれば、そこに出演する学生が集って作品を作れるような仕組みがよいんじゃないか。――そう思うようになって、今度はコンペティション形式で学生たちに短編演劇を作ってもらう形にしてみたら、いくつかの作品が、自分の理解を超えて、なおかつ自分が感動できる面白い作品だったんです。そこが起点ですね。

これは、多摩美だからなのかどうかはわからないけれど、ウェルメイドな戯曲とか、みんなが登場人物に共感して感動する、という筋道ではまったくないのに感動してしまう作品を作ってくる学生がいるんですよね。考えてみれば、小指値(=現在の快快。多摩美出身)なんかにちょっと似ている気もするんだけど、今、そういう作品を作っている学生たちは、直接そういうものを観ているわけではないから、別に影響を受けているというわけでもないんですよね。

糸井―― 一口に演劇と言っても、すごく作家っぽいポジションもあれば、セオリーや技術を学んでいくほうが効果的なポジションもあって、いろいろだとは思うんですけど、やっぱり柴さんが言ったように、セオリーとかではないんだけど、作品自体に力強さやエネルギーが感じられるものには僕も惹かれますね。もちろん学生だから、若いし、エネルギーもあるし、反射神経も鋭いし、恐れ知らずな面もあるし、そういう意味では、作るものも面白いに決まっている、というような気持ちも前提としては思っていますけど。・・・だから、できるだけ邪魔しないように、みたいな気持ちはいつも持っているつもりなんですが、でも、そうすると、今度は自分自身の存在意味もなくなってくる、みたいな(笑)。多くの人がある程度正しいと思いそうなセオリーみたいなことばっかりアドバイスしていたら、どんどんつまんない存在になっていっちゃうわけです。

柴――学生から出てくる作品のアイデアやプランって、「それは難しいだろう」とか、「それは無理だろう」とかいうものばっかりなんですけど、でも、それは言わないようにしています。そうすると、「無理だろう」って思ったことを学生が実現してしまったりして、逆に自分が思い知らされることのほうが多いです。

2023年度 卒業制作演劇公演『音楽』

3年次 上演制作実習Ⅰ『多摩美能楽集Ⅳ 〜私たちなりのそろりそろり、 朝と夜の大爆発キッス〜』 @上野毛キャンパス演劇舞踊スタジオ

そして、『アートマーザー』のはじまり・・・

林――そろそろ『アートマーザー』の話も伺いたいのですけれど・・・。どうやってこのプロジェクトが立ち上がったのかとか、ぜひそのあたりも教えてください。

柴――さきほど話したように、もともと、「卒業制作」とか「上演制作実習」とかで、学生のために上演してくれっていうミッションで教員になったのですが、だんだんと、学生が自分たちで作るべきなんじゃないかと思うようになってきたんです。自分たちで企画して、いろんな形でアウトプットできるようにして――美大の卒業制作展のような形を、演劇とかダンスでもできるようになったらいいんじゃないか、と。

他方、今までの多摩美の卒業制作公演が担っていたような役割――つまり、プロの現場に近い学びを得られる学外の劇場体験を提供する場のほうは、必修授業ではない形がよいんじゃないか。さっき糸井さんが言ったみたいに、モチベーションが乏しいのに、必修だから出ないといけない、とか思わずにすむような形がよいんじゃないか、と。

そういうことはけっこう前から言ってはいたものの、大学という場所はなかなか複雑だから、現実には難しいのかな、と思っていたんですね。ところが、ここ数年で、どんどんそういう環境が整い、まさに今年から実現できることになったんですね。「卒業制作」のほうは、今年からは、学生たちがいろんな企画を学内の施設を使って同時期に上演したり展示したりする、一種のフェスティバルのような形態になります(=2026年1月、上野毛キャンパス各所)。一方、「多摩美シアタープロジェクト びびび vol.1」と打ち出している『アートマーザー』のほうは、カリキュラム的には「プロジェクト演習」という授業名で、1年生から4年生まで履修可能な選択科目、という位置づけです。どういうふうに進めていくか、近藤(良平)さん、野上(絹代)さんと私たちの4人で話し合っていくうちに、誰かひとりだけが担当する、というのはどうも違うんじゃないか、何らかの形で、全員が関わるのがいいんじゃないか、って。そして、たしか2回目くらいのミーティングの時に、糸井さんが、作・演出に立候補なさったんですよ。

糸井――大学という環境では、普段どおりにつくるのが難しいと思っていた理由の一つは、必修授業の単位などの絡みがあるから、シンプルに創作のことだけを考えにくいことがあったと思います。その点、この「プロジェクト演習」は、出演者は全員オーディション形式で、自分から「やるぞ!」と思ってくれた人たちに出演してもらえることが大きかった。

それから、やっぱり最初だから、どさくさのうちにやっといたほうがいいのかも、っていうか(笑)。

柴――何でそんな後ろ向きなことばかりおっしゃるんですか(笑)。

糸井――いや、後ろ向きというか、ある種、前向きといいますか。

柴――あ、前向きなんですか(笑)。糸井さんの立候補は、けっこう他の先生方も驚いていました。

糸井――やっぱり教員=アーティストたちの、面白いものにしていこうっていうエネルギーはすごく感じていたから、その力も借りられるだろう、っていうのは思いました。

林――糸井さんの作品に野上さんが主演とか、ふつうにぜひ観てみたいと思いますよね。その上、柴先生がドラマトゥルクで。

柴――ドラマトゥルクと言いつつ、実際には糸井さんの台本執筆の相談係だったり、「進捗どうですか?」って突っ付くような、そんな役割なんですけどね。糸井さんの台本執筆が始まってから、1週間か2週間に1回ぐらい、一緒にお話しするっていう感じでしたかね。

糸井――オーディションとかのいろんなことを取り仕切ってくれたり、意見も交わしたりしながらできたので、心強い存在です。

柴――あとは戯曲ですね。戯曲については、いったん最後まで完成してしばらくした後で、糸井さんに時間をもらって、「ここの部分がもう一段詰められるんじゃないか」っていうところを、中間部分とラストに関して相談したのが、一つ作品に対してはやった仕事かな、と。演出とか稽古場では、一切口出ししません。ただ糸井さんの横にいるだけ、ですが、実はそのことで僕自身も、他の人が稽古場の立ち上げから軌道に乗せていくプロセスを見るのは初めての経験だったので、すごく面白かったです。貴重な、いい体験をしたと思っていますね。

『アートマーザー』稽古風景

林――『アートマーザー』の着想はどういうところだったんでしょう?

糸井――野上さんが出演するっていうことは、4人のミーティングで、書き始める前から決まっていたんです。野上さんという大人の女優さんが1人いて、あとは美大の学生たちが出演している、ってことは決まっていたので、そういう実際の状況を反映させた設定にしたいな、っていうのはありました。芸術一家で、アートのお母さんみたいのがいる、というのは、そういうところから思いつきました。ちょうど映画『ゴッドファーザー』にはまっていたので、それも反映しているかもしれません。

林――稽古を一度だけ拝見したんですけど、その時も、ちょうど野上さんが真ん中にドンといて、子どもたちが訪ねてきて、何か一生懸命自分をアピールするみたいな場面でしたね。どの学生さんも知っている人たちだったので、普段見ているそれぞれの人のプライベートな魅力が、いい感じに作品の中にも表れていて、観ていてとても楽しかったです。

『アートマーザー』稽古風景

林――オーディションは、全体のどの辺の段階でなさったんですか。

糸井――すでに結構な分量の台本があって、出演者の人数も決まっていたので、オーディションの段階では、キャスティングまで考えながらできました。たしか50人くらい受けてくれたと思います。もちろん、普段の様子っていうのもまあまあ知っているので、完全にその時だけで判断するオーディションとはちょっと違うかもしれないですけど。

林――やっていて、ここが大変、というのはありますか?

糸井――今は、台本はほぼできているし、個人的には音楽の伴奏というかオケを作っていくのが大変なんですけど、それは、まあ楽しく1人でやればいい作業なので。全体も軌道に乗って、やる気もあふれている感じがするから、その意味では、とくに大変っていうことはないです。

ただ、今回は、5月のゴールデンウィーク明けから9月の本番まで、という、ふだんじゃあり得ないぐらい長い期間お稽古をしているので、エンジンをかけていくのを逆に忘れてしまいそうになります。もう一段、何か生き生きさせていくには、どういうエンジンのかけ方がいいのかな、とは、ちょっと考えています。

『アートマーザー』稽古風景

林――彩の国さいたま芸術劇場でやれることについては、どうですか。

糸井――この芝居には、やっぱり歌があったり踊りがあったりするし、個人的には、細かい臨場感よりも、広い空間の中で大きくしっかり示されるものが好みなので、大きな空間はうれしいです。お客さんが入ってほしいと本当に祈るばかり・・・。

林――近藤先生のダンスはいかがですか。ちょっと観ただけだけど、すごく面白かったです。

糸井――近藤先生とは初めてご一緒するのですが、もうすごい集中力で、ほんとにその時に生み出していくことをその場で俳優に渡していくっていう感じなので、俳優さんは楽しいだろうな、と。その鮮度みたいなものを出演者たちが失わずに、本番まで鮮度抜群で行ければいいな、と思いますね。

『アートマーザー』稽古風景

(2025年8月15日、都内某所にて収録)

上演芸術の最前線で活躍するアーティストでもある教員と学生によるカンパニーが始動!

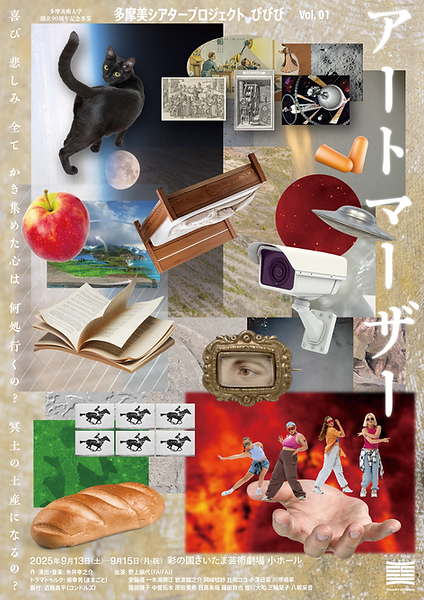

多摩美シアタープロジェクト びびび vol.1

アートマーザー

2025年9月13日(土)〜9月15日(月・祝)

彩の国さいたま芸術劇場 小ホール

喜び 悲しみ 全て かき集めた心は 何処行くの? 冥土の土産になるの?

舞台はアートマーザー(お婆さん)の邸。その寝室。

約束の雨の夜、アートマーザーの一族が集結する。

一族は皆、芸術家。

アートマーザーは芸術的に眠ることを望んでいる。

一族は協力しながら、歌ったりお話を聞かせたりして、アートマーザーを芸術的に眠らせなければならない。

アートマーザーを納得させる大人守唄を一族は生み出せるのか───。

作・演出・音楽: 糸井幸之介

ドラマトゥルク: 柴幸男(ままごと)

振付:近藤良平(コンドルズ)

出演:野上絹代(FAIFAI)

安藤優 一木海南江 岩波龍之介 岡崎毬紗 丘街ココ 小沢日菜 川堺萌寧 猿田雅子

中曽拓水 原田昊希 日髙来哉 藤田敦也 皆川大和 三輪栞子 八坂采音

美術プラン: 小林瑚夏

衣裳プラン: 新井涼香、森絢子

音響プラン: 鈴木はじめ(妖精大図鑑)

照明プラン: 杉浦千尋、DENG Jinglin

舞台監督: 久保田朱音

大道具・小道具製作: 加藤仁子、川崎夢月、小松未子、佐々木萌、祖父江未

SUN Yue、中村和歌乃、林愛花、XU Liting

羽田妃伽、舟窪知菜美、DAI Yan

衣裳製作: 新井涼香 給分楓、小峰葉菜、ZHOU Chengming、宮原結、森絢子、森こころ

YUAN Rui、草部真彩、平岡朱夏

音響操作: 鏑木知宏

音響: 石井萌

苗代裕佳

照明操作: 石橋美紗、内海璃女、佐山莉果

照明: 高槇さやか、上馬真歩、後藤ルカ

演出助手: 小川真奈

振付助手:八坂采音

宣伝美術: 有本怜生

プロフィール写真:白井晴幸

パンフレットデザイン:則武弥

8K収録 監督・編集:須藤崇規

8K収録 撮影:西村明也、三上亮

制作:大平智己、加納豊美、土屋康範、森山直人

石田彩依、駒井珠里、原田花楓

プロデューサー: 坂本もも (範宙遊泳/ロロ)

担当助手: 木下裕絵、吉澤京

美術アドヴァイザー: 金井勇一郎

道具製作アドヴァイザー: 阿部宗徳、岡田透

衣裳アドヴァイザー: 加納豊美

衣裳製作アドヴァイザー:石橋舞、三浦洋子

照明アドヴァイザー: 大平智己

舞台監督アドヴァイザー: 岩谷ちなつ、佐藤恵

協力:ローソンチケット、チケットぴあ、R7 TICKET SERVICE、林あまり、妖精大図鑑、転転飯店

企画制作・主催: 多摩美術大学 演劇舞踊デザイン学科 研究室